遊技機開発における購買担当者の業務内容と実践的役割

遊技機開発における購買担当者の業務内容と実践的役割

遊技機はぱちんこやパチスロといった娯楽機械であり、外部の構造物だけでなく、内部にも多くの役物や可動ギミックが搭載されています。遊技機は「電子部品 × 機構部品 × 装飾」の集合体であり、部品点数は数千点規模にのぼり、自動車業界に近い複雑さがあります。

そんな遊技機の購買職への転職を考えている人へ、その魅力と役割をご紹介します。

購買担当者は、遊技機の開発・生産を支える“縁の下の力持ち”です。筐体、役物、基板、装飾など多種多様な部品を、コスト・品質・納期の観点から最適に調達し、製品化を円滑に進めるのが主な役割です。

設計部門と連携しながら、図面や仕様を理解し、最適なサプライヤーを選定・交渉するため、技術知識とビジネス感覚の両方が求められます。

さらに、複数のサプライヤーを束ね、納期調整や品質トラブル対応を行うため、コミュニケーション能力と調整力も重要です。

遊技機業界は新機種開発のスピードが速く、短期間で多くの部材を確保する柔軟性と判断力も必要になります。その分、自らの交渉力や調整力が製品の完成度や収益性に直結するため、大きなやりがいを感じられる仕事です。

製造業での購買経験や、機械・電気分野の基礎知識を活かしたい方には特に適しており、モノづくりの現場とビジネスをつなぐ架け橋として活躍できるフィールドです。

遊技機業界用語を知る

遊技機とは

ぱちんこ、パチスロのことを正式には、それぞれ、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機と呼び、両方を指し示す場合、単に“遊技機”と呼ぶことがあります。

遊技機は内部に抽選機能を持ち、完全確率方式で大当たりを決定し、役物やリール、液晶表示などを通じて遊技者に結果を提示します。

遊技機開発におけるルール

遊技機は、保通協と呼ばれる機関が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき検査(型式試験)し、適合を受けることで開発・設置・運用が可能となります。

検査に合格し「型式試験適合」とならないと、遊技機メーカーは市場に遊技機を導入することはできません。

また、型式申請にて提出した遊技機とホールで導入される遊技機は同一でなくてはならず、いかなる理由があってもメーカーおよびホールが勝手に改造することはできません。

そのため、遊技機の出玉面・構造面・安全面など様々な角度から規則に則った開発をすることが最重要となります。

型式試験において確認されること

型式試験は遊技機製造メーカー(例:SANKYO、平和、サミーなど)が保通協やGLIと呼ばれる認定機関に新製品を申請することで始まります。

確認される項目は①出玉面②公平性③構造面④安全面の大きく4項目となります。型式試験期間は通常約30日~60日です。4つの確認項目について解説します。

①出玉面

短期~長期までのプレイ数または時間に応じて試射試験を行い、出玉の下限・上限を超えていないかを確認する。

②公平性

遊技機の抽選は完全確率であり、恣意的な制御が含まれていないことを確認する。また、内部プログラムに不正な処理が含まれておらず、遊技者が公平であるかを確認する。

③構造面

遊技機が改造されにくい構造になっており、外部からの不正操作(信号や電波入力、基板改造)などが困難であることを確認する。

④安全面

遊技機が感電や発火のリスクがなく、漏電などの対策が充分おこなわれているかを確認する。また、長時間稼動に耐えうる安全性を損なわないかの確認も行う。

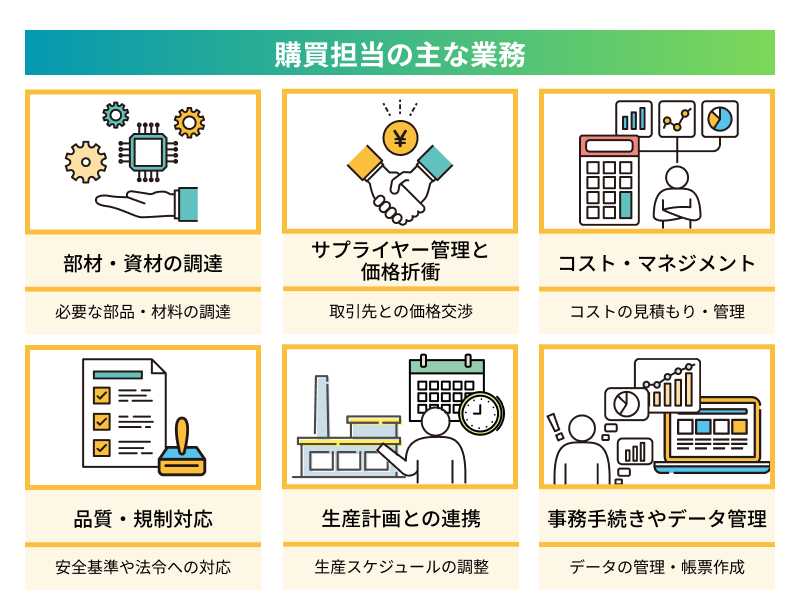

購買担当者の仕事内容

購買担当者は、前述のとおり遊技機の開発・生産を支える“縁の下の力持ち”です。

遊技者やホールに対して遅延なく遊技機を提供するため、コスト・品質・納期の観点から最適に調達し、製品化を円滑に進める必要があり、大きな責任を担います。

部材・資材の調達

部材・資材の調達業務は、製品開発から量産までを支える中核的な役割となります。

まず、設計部門から提示される図面や仕様書をもとに、必要な部品や材料を抽出し、最適なサプライヤーを選定します。

調達対象は、筐体や役物などの樹脂・金属部品、液晶や基板、LEDなどの電子部品、装飾物や印刷物など多岐にわたります。詳細は後述いたします。

購買担当者は、品質・コスト・納期(QCD)の観点から複数のサプライヤーに見積依頼を行い、比較・交渉を経て最適な購買条件を決定します。

購買条件の確認時には、部品製造工程ごとの生産拠点(国内・海外)なども重要な検討事項となります。

また、量産段階に入ると、部品の安定供給を確保するために発注・納期管理を徹底し、生産スケジュールに遅れが出ないよう調整を行います。

さらに、部材の不具合や仕様変更が発生した際には、設計・品質保証・生産管理部門と連携して迅速に対応し、製品開発への影響を最小限に抑えることも重要です。

調達力や交渉力は、コスト競争力や開発スピードに直結するため、単なる“物を買う”役割ではなく、企業の収益性と製品品質を支える戦略的ポジションです。

サプライヤー管理と価格折衝

サプライヤー管理業務は、製品開発や量産の安定を支える非常に重要な役割を担います。

サプライヤー管理では、まず新規取引先の選定から始まり、品質・コスト・納期(QCD)の観点で評価を行います。

さらに、取引先の企業情報収集や財務状況確認や反社チェック依頼なども必要になります。

試作段階では、技術的な対応力や改善提案力も重視され、長期的な取引関係を築けるかを見極めます。

取引開始後は、定期的な品質確認や納期遵守のチェックを行い、トラブルや納期遅延が発生した場合には迅速に原因を追及し、再発防止策を協議します。

特に遊技機業界は部品点数が多く、納期変更や仕様変更も頻繁に起こるため、サプライヤーとの密な連携が不可欠です。

折衝業務においては、価格交渉が主な業務となります。設計部門から提示された仕様や目標コストをもとに、サプライヤーへ見積依頼を行います。

提出された見積の材料費や加工費、金型費、最低発注数量、量産想定数、管理費、利益など様々な項目を確認、それらが妥当であるかを判断し、交渉をします。単純な値下げ交渉だけでなく、加工方法の見直しや部品共通化など、コスト低減に向けた提案型折衝を行います。

また、仕様変更や納期短縮など設計・生産スケジュールに関わる調整も多く、信頼関係を築きながら柔軟に対応する力が重要です。

さらに、サプライヤーの経営状況や生産体制を把握し、リスク管理を行うことも購買担当者の役割です。安定した部材供給とコスト競争力を両立させることが求められます。

コストマネジメント

コストマネジメント業務は、製品の収益性を左右する業務です。

開発初期から設計部門と連携し、仕様・材料・加工方法などがコストに与える影響を分析しながら、目標原価を設定します。

見積依頼を行い、材料費、金型費、加工費、物流費などの内訳を精査し、最適な価格条件を導き出します。

製品の現状価格と今後の為替や人件費の動向などを踏まえた想定価格も試算し、経営部門に対して製品価格も提示します。

また、部品の共通化や工程改善、材料変更などを提案し、全体コストの最適化を図るのも役割となります。

品質・規制対応関連業務

品質および規制対応業務は、法令遵守と製品の信頼性を確保する上で重要な役割となります。

1.2および1.3で前述したように、遊技機は「風俗営業法」や「保安通信協会(保通協)」の定める保安基準に適合する必要があり、購買担当者はそれらの規定に準じた部品選定を行います。

たとえば、可燃性や導電性、強度などに関する安全基準を満たす材料を採用し、電子部品については電気的特性やノイズ対策など法令に抵触しない仕様であるかを確認します。

設計部門や品質保証部門と連携し、サプライヤーに対しても必要な証明書や試験成績書の提出を求め、規制対応が確実に行われるよう管理します。

昨今では、環境対策や従業員に対する労働環境への安全性も配慮することが必要とされます。

一方で、量産後に不具合が発生した場合、サプライヤーと協力して迅速な原因究明と対策を進めます。現物確認、工程調査、材料ロットの追跡などを行い、再発防止策を共有・実施します。

必要に応じて代替品の手配や仕様変更を行い、製品供給への影響を最小限に抑えます。

また、不具合品が発生した際には品質保証部門と連携し、サプライヤーに対して適正な是正対応と費用負担の交渉を行います。

単なる調達業務にとどまらず、品質と法令遵守の両立を図る品質マネジメントの一翼を担い、安全で信頼性の高い遊技機づくりも支えています。

生産計画との連携

生産スケジュールに基づいた部材供給を確実に行うため、製造・生産管理部門との密接な連携をします。

量産開始時期や生産台数の変動に応じて、必要な部品を適切なタイミングで手配・発注し、在庫過多や欠品を防ぐことが重要です。

また、サプライヤーとの間では納期確認や出荷計画の調整を行い、遅延やトラブル発生時には迅速に代替手配や納期再調整を実施します。

さらに、設計変更や仕様変更に伴う部材切り替えの管理も購買担当者の役割です。これらの調整を通じて、遊技機の生産ラインが滞りなく稼働するよう支援し、安定した製品供給体制を維持します。

事務手続きやデータ管理

事務処理業務やデータ管理業務は、調達活動の正確性と効率を支える基盤的な役割となります。

まず、部材調達に関しては、設計や生産計画に基づき発注書を作成し、数量・単価・納期・取引条件を明確にしてサプライヤーへ送付します。

納品時には納品書と発注書の照合を行い、数量や仕様の不一致がないかを確認します。

また、請求書の処理では、納品実績との突き合わせを行い、支払金額の妥当性を確認したうえで経理部門に回付します。

正確な書類処理は、支払遅延や取引トラブルを防ぐうえで欠かせない業務です。

さらに、購買担当者は在庫や仕入れ実績をリアルタイムで部材の入出庫状況やコストを把握します。

また、サプライヤー別の納期遵守率や価格推移などを数値化し、取引先評価や購買戦略の改善に反映します。

加えて、金型管理も重要な業務です。金型の所有区分(自社・貸与)や製作コスト、保管場所(国内・海外)、使用状況を正確に管理し、再利用や修理、廃棄の判断を適切に行います。

これにより、金型資産の有効活用とコスト最適化を実現します。

購買担当者の事務・データ管理業務は、調達精度と企業収益の両面を支える重要な要素であり、単なる事務作業にとどまらず、購買活動全体の信頼性と効率を支える“情報管理の要”となります。

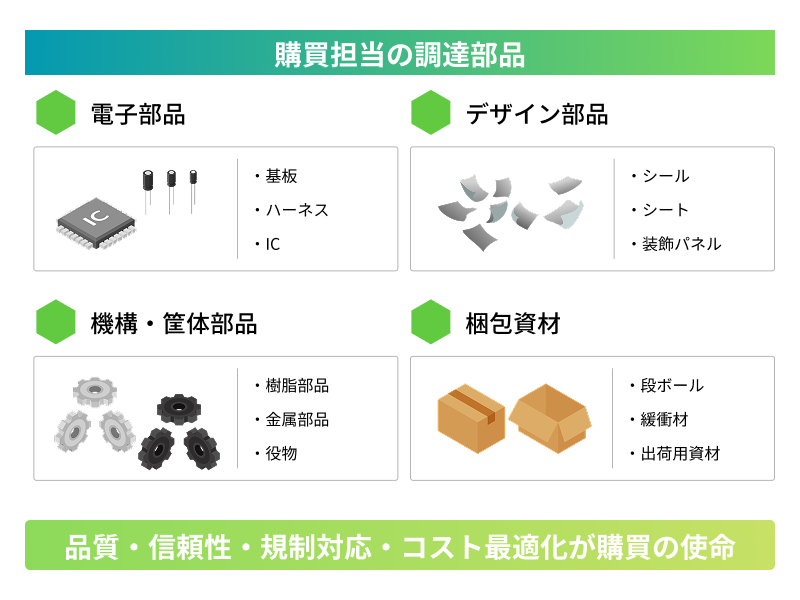

購買担当者の調達部品

電子部品関連

電子部品関連(基板・ハーネスなど)は、遊技機の制御と演出機能を支える中核的な要素であり、品質・安全・規制対応の観点から特に慎重な管理が求められます。

これらの部品は、機構部品と異なり電気的特性や信頼性が製品性能に直結するため、購買担当者は価格や納期だけでなく、技術的要件と法令遵守の両面を把握した上で調達を行う必要があります。

まず電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、LED、モーター、センサー、スイッチ、コネクタなど)については、保通協が定める保安基準や遊技機規則への適合性を確認することが不可欠です。

特に、電圧・電流・発熱・ノイズ耐性などの電気的特性が仕様に合致しているかを設計部門と連携してチェックします。

また、静電気(ESD)や電磁ノイズ(EMI)への対策が適切であるかも重要な確認項目です。LEDやモーターなど演出用部品では、光量や回転速度のばらつきが演出品質に影響するため、ロット管理と受入検査基準の整備が必要です。

さらに、電子部品は海外製が多く、供給リスク(廃番・納期遅延)が発生しやすいため、代替品情報やセカンドソースの確保も重要となります。

次に基板関連部品については、設計仕様書や回路図に基づき、実装基板(プリント基板、制御基板、電源基板など)を外部サプライヤーに発注します。

この際、パターン精度、部品実装品質、絶縁性能、耐熱性などを満たしているかを確認する必要があります。

特に遊技機は長時間稼働するため、はんだ付け品質や熱劣化への耐性が求められます。

購買担当者は基板メーカーに対し、製造工程管理の体制(クリーンルーム環境、検査装置の有無)やISO9001・ISO14001などの認証取得状況を確認し、信頼性を確保します。

また、RoHS指令やREACH規制など、環境法令に準拠した部材が使用されているかも確認し、必要に応じて材料証明書や成分表の提出を依頼します。

試作段階では、電気的動作試験や通電試験の結果をもとに、基板修正や部品置換の判断を設計部門と協議します。

ハーネス(配線部品)に関しては、遊技機内部で電気信号や電源を各ユニットへ伝達する重要な役割を持ちます。

誤配線や接触不良は重大な不具合につながるため、ハーネスの設計図・配線図を正確に理解し、製造業者へ正確な仕様を伝えることが購買担当者に求められます。

特に、コネクタ形状、導体サイズ、絶縁材の耐熱・耐摩耗性能、曲げ耐久性などの確認が必要です。

また、燃焼試験(UL規格)や耐電圧試験、導通検査などの品質検査体制が整っているサプライヤーを選定することも重要です。

加えて、組立作業を行う現場での配線作業性や取り回し性も考慮し、設計・生産の両面で最適な仕様も考慮にいれます。

電子部品を調達するうえで特に注意すべき点は「品質・信頼性・規制対応・トレーサビリティ」の4要素です。不具合が発生した際には、製造ロットの追跡や原因特定が可能なよう、ロット番号・検査記録・供給履歴をサプライヤーと共有・管理します。

また、前述のとおり認定機関への申請時に構成部品の材質・型番・安全規格の証明を求められるため、証明書類の整備も必須です。

このように、遊技機購買担当者の電子部品関連の調達業務は、コスト交渉はもちろんですが、製品安全と信頼性を支える技術的・法的・品質管理も考慮にいれる必要があります。

機構部品・筐体関連部品

機構部品や筐体関連部品は、遊技機の外観・操作性・耐久性を直接左右する重要な要素であり、品質・納期・コストの管理に加え、設計仕様や法規制への適合確認が不可欠です。

これらの部品は多岐にわたり、樹脂部品、金属部品、役物、導光板、ガラスなどが含まれます。

設計部門が作成した図面や仕様書をもとに、各部品が設計意図通りに機能するかを確認し、適切なサプライヤーを選定します。

樹脂部品は、遊技機の多くで使用され、筐体、役物、ボタン、カバーなどが代表例です。

樹脂材料としてはPCやABS、POMなどがよく使用されます。成形精度や肉厚、寸法公差、色味の均一性、表面仕上げなどを確認し、成型技能をもつ取引先への選定が必要となります。

また、環境規制(RoHS、REACH)への適合や、金型との整合性確認も考慮に入れ、選定先を検討していきます。

金属部品は、筐体の板金フレーム、可動リンク、スプリング、ネジなどが該当し、購買条件(単価・納期など)だけでなく、加工精度も確認し、量産が可能な取引先を選定します。組立性や量産性もチェックします。

役物は遊技機特有の可動ギミックであり、モーターやリンク機構と連動して演出を実現します。

特に、ぱちんこにおいては、肝となる部品であるため、価格や納期だけでなく、過去の不良率や日産数、生産拠点などあらゆる購買条件を精査します。

役物は組立工程があるため、生産工程を確認し、不必要な組立動作や検査工程などを改善提案することも業務となります。

導光板やガラス部品は、演出や視認性に直結する部材です。導光板では光の拡散性や均一性、傷や気泡の有無、耐熱性を確認します。ガラス部品は厚み・透明度・強化処理や安全基準(飛散防止、耐衝撃性)への適合を確認します。

導光板やガラスはサプライヤーが少なく、納期が長いため、サプライヤーとより密なやりとりが必要となります。

これら部品の仕様適合だけでなく、納期遵守、コスト管理、量産対応可能性も確認します。

不具合発生時には、部品のロット番号や試作・量産履歴を基に原因追及し、サプライヤーと改善策を協議します。

さらに、保通協申請時には材質や構造、耐久性に関する証明書類の提出が必要となるため、書類整備やトレーサビリティ管理も重要な業務となります。

デザイン関連部品

デザイン関連部品は、製品の外観や演出イメージに直結する重要な要素であり、主にシールやシート、装飾パネルなどが該当します。

設計部門やデザイン部門が定めた色味、質感、柄の精度を忠実に再現できる部品を調達する必要があります。

そのため、品質面では発注前には色校正や質感サンプルの確認、印刷の版数や解像度、表面加工(光沢・マット・エンボスなど)の適合性を精査します。

また、加工時のぶれも事前に確認し、デザイン部門や品質保証部門とともに取引先と合意を図っていきます。

価格および納期面では材質の入手性や最小発注数は確認だけでなく、製造工程確認を行い不必要な工程は省いてもらう交渉なども行います。

発注時には材質、厚み、粘着力、耐熱性、剥離試験結果などのデータをサプライヤーから取得し、量産における品質安定性を確認項目となります。

さらに、保通協申請に対して、材料や加工方法が安全基準に適合しているか確認することも行います。

梱包資材など

出荷用段ボールや緩衝材は、製品を安全かつ効率的に輸送・保管するための重要な資材です。

これらは直接的に製品性能に関わる部品ではありませんが、輸送時の破損防止や外観保護、物流効率に大きな影響を及ぼすため、価格との両立を検討します。

段ボールについては、製品の重量や形状に合わせた強度設計が必要です。材質(Kライナー、Cフルートなど)、段数(シングル・ダブル)、耐圧強度、耐湿性などを確認し、輸送中の積み重ねや振動に耐えられる仕様かを評価します。

印刷内容(型式名・注意表示)や組立構造(ミミ付き・差し込み式など)の精度もチェックポイントです。

また、保管環境の湿度による劣化や変形を防ぐため、防湿処理や内袋の採用も検討対象となります。

緩衝材に関しては、発泡スチロール、ウレタンなどが使用されます。部品や筐体の突起部・可動部の保護を目的とし、衝撃吸収性、耐摩耗性、脱落防止構造を確認します。

特に筐体では、振動試験や落下試験を実施し、緩衝性能は検証結果をもとに仕様が決まります。

購買担当者は、これら包装資材のコスト・耐久性・環境対応(再利用・リサイクル適合)も考慮し、適正な仕様を提案できるサプライヤーを選定します。輸送品質を守るため、品質保証部門や設計部門との連携も不可欠です。

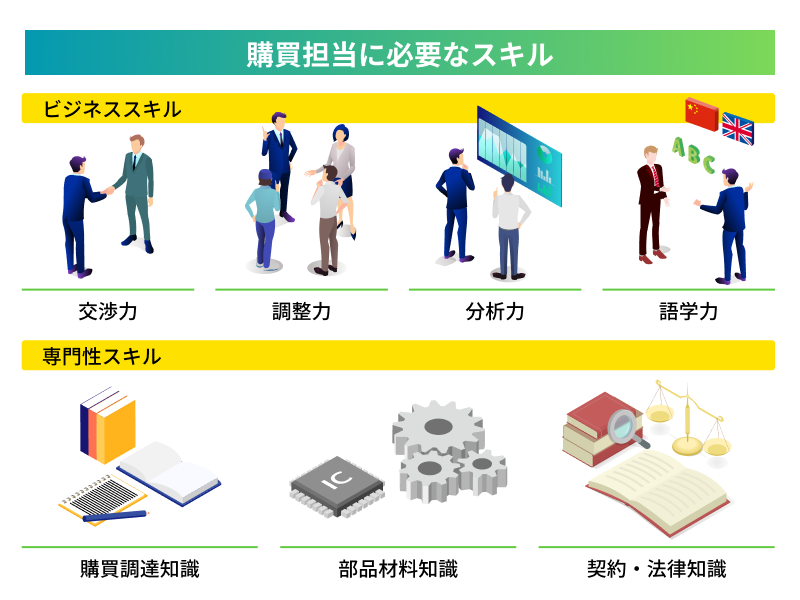

購買担当者に必要なスキル

購買担当者に必要なスキルは大きくビジネススキルと専門スキルに分類されます。転職を検討している人の中には既に身につけていることも多くあると思います。一方で、今は身につけていなくても実務の中で習得することは十分可能です。

ビジネススキル

購買担当者に必要なビジネススキルは以下の4点です。

①交渉力

交渉力は、コスト削減と品質維持の両立を実現するための重要なスキルです。価格や納期、取引条件をサプライヤーと折衝し、双方にとって最適な合意点を導き出す力が求められます。

強引さではなく、論理的説明と信頼関係構築を通じて、長期的なパートナーシップを築くことが重要です。

②調整力

調整力は、設計・製造・品質・物流など多部門との橋渡し役として不可欠です。部品仕様の変更や納期トラブルなど、利害が異なる関係者の意見をまとめ、スムーズに進行させる力が必要です。

迅速な情報共有と的確な判断で全体最適を図ることが、購買担当者の信頼を高める要素となります。

③分析力

分析力は、購買業務の効率化と戦略的判断の基盤となります。仕入れ価格、在庫推移、品質データ、サプライヤー実績などを数値的に分析し、改善や最適化につなげる力が求められます。

単なるデータ処理ではなく、課題の本質を見抜き、コスト削減やリスク回避に活かす思考力が重要です。

④語学力

遊技機の購買担当においては、必須の知識ではありませんが、海外サプライヤーや部品メーカーとの取引においては有利なスキルです。

英語や中国語を中心に、契約内容・技術仕様・品質要求を正確に伝達・理解する力があれば、より優位なコミュニケーションを図れます。誤解やトラブルを防止し、グローバル調達の信頼性を高める役割を果たします。

専門スキル

購買担当者に必要な専門スキルは以下の3点です。

①購買調達知識

購買担当者には、部品の需要計画から発注・納入・在庫管理までの一連の購買プロセスを理解し、最適なコストと納期で資材を確保する知識が求められます。

MRP(資材所要量計画)や購買管理の仕組みを理解し、生産計画や設計変更に柔軟に対応できる力が必要です。

加えて、サプライヤー選定やコスト分析などを通じて、安定調達と経営効率化に貢献する能力が重要となります。

②部品・材料知識

遊技機は多様な樹脂部品、金属部品、電子部品、装飾シートなどで構成されるため、それぞれの特性や加工方法、コスト構造を理解することが重要です。

購買担当者は、部品の材質、強度、精度、環境対応(RoHS・REACH)などを把握し、適切な仕様・品質の製品を選定します。

設計・生産部門と連携し、代替材料やコスト改善の提案ができる知識も求められます。

③契約・法律知識

購買業務には、取引基本契約、秘密保持契約、品質保証協定など、法的文書の理解と遵守が欠かせません。

契約条件の中で特に重要なのは、納期遅延・不良発生時の責任範囲や保証条件の明確化です。

また、下請法、独占禁止法、知的財産権、輸出入関連法などの法令を理解し、適正な取引を維持することが購買担当者の信頼と企業リスク回避につながります。

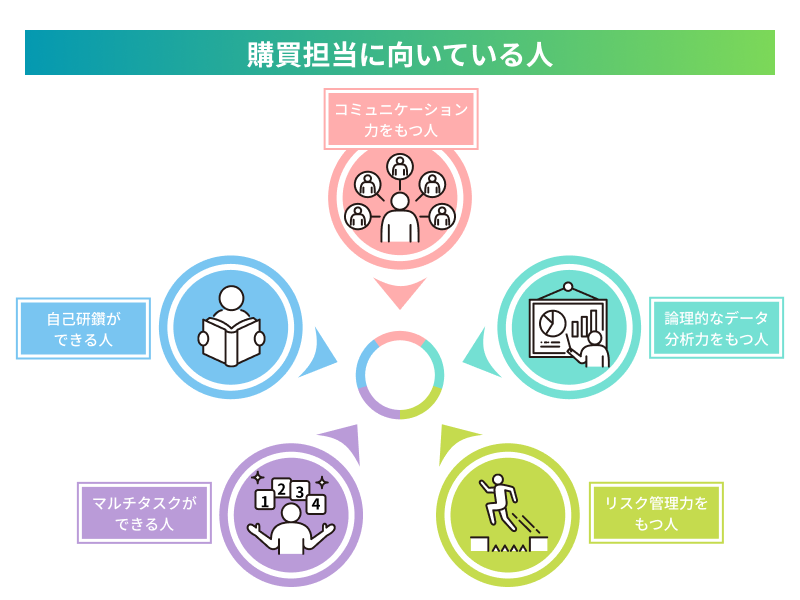

購買担当に向いている人

購買担当に向いている人は、交渉や調整が得意で、数字やデータに強く、細部まで注意を払えるタイプです。柔軟な対応力と責任感を持ち、コストや品質を意識しながら最適な判断ができる人が適しています。

あなたが持つ他業界での知識や経験が遊技機業界では新しい試みとなることも少なくありません。

コミュニケーション力をもつ人

コミュニケーション力は業務を円滑に進めるための最も重要なスキルの一つです。

購買担当は、設計・生産・品証・経営など社内の多部門と連携しながら、部品調達や納期調整、コスト交渉を行います。

各部門の要望や制約を理解し、全体最適の視点で調整するためには、相手の立場を尊重しつつ的確に情報を伝える力が不可欠です。

また、サプライヤーとの折衝では、価格交渉だけでなく、品質改善や納期対応などの課題を協力的に解決する関係構築が求められます。

誤解や行き違いが一つでも生じれば、生産遅延やコスト増加に直結するため、明確で信頼性のあるコミュニケーションが必須です。

自社の利益を重視するのは必要ですが、サプライヤーの状況も加味することが不可欠となります。円滑な対話と調整力こそが、購買担当者の成果を左右する大きな要因となります。

論理的なデータ分析力をもつ人

データ分析力は戦略的な調達活動を行うために欠かせないスキルとなります。

購買業務では、部品ごとの仕入れ価格、納期実績、不良率、在庫推移、為替変動など、膨大なデータを扱います。

これらを分析することで、コスト削減の余地やサプライヤーのパフォーマンス傾向、発注タイミングの最適化などを客観的に把握できます。

さらに、需要予測や材料費の変動要因をデータから読み解くことで、リスク回避や安定供給にもつながります。

感覚や経験に頼るのではなく、数値を根拠に意思決定できることが信頼性を高め、経営的な視点での提案にもつながります。

データを整理し、分析結果を正しく活用できる力が、効率的で精度の高い購買活動を支える基礎となります。

リスク管理力をもつ人

リスク管理の意識を持つことは安定した生産体制を維持するうえで極めて重要です。

購買業務では、サプライヤーの納期遅延、品質不良、原材料高騰、部品の廃番や供給停止など、さまざまなリスクが常に存在します。

こうしたリスクを事前に把握し、代替部品や複数の仕入れ先を確保しておくことで、コスト増加や生産ラインの停止を防ぐことができます。

また、自然災害や海外調達リスクに備え、在庫の最適水準や調達ルートの分散を検討することも求められます。

さらに、契約上のリスク(納入責任・保証範囲など)を正しく理解し、法的トラブルを回避することも重要です。

購買担当が常に「最悪の事態を想定する姿勢」を持つことで、企業全体の信頼性と安定供給力を支えることができます。

マルチタスクができる人

購買業務は、発注・納期管理・価格交渉・品質確認・在庫調整など多岐にわたり、さらに設計、製造、品質保証、物流など複数部門との連携も必要です。

そのため、同時に多くの業務を進行できるマルチタスク能力が求められます。

各業務は互いに影響し合うため、一つの遅れやミスが生産全体に波及する可能性があります。優先順位を的確に判断し、複数の案件を効率的に処理できる能力が不可欠です。

また、突発的な仕様変更やトラブルにも即座に対応しながら、他の業務を滞らせない柔軟さも重要です。

限られた時間の中でスケジュールを整理し、全体を見渡して進行を管理する力をもっていることが理想です。

自己研鑽ができる人

購買業務は、価格交渉や発注管理だけでなく、法規制、品質基準、材料特性、海外調達など多様な知識が求められます。

業界の技術進化や市場動向、為替・原材料価格の変化にも常に対応が必要です。

また、購買システムやデータ分析ツールなど、デジタル技術の習得も重要です。自己研鑽を重ねることで、より効率的で戦略的な購買判断ができるようになります。

学び続ける意欲を持ち自己研鑽をすることは、長く活躍する購買担当者の原動力となります。

まとめ

遊技機メーカーの購買担当者は単なる「物を買う仕事」ではなく、製品の品質やコスト、納期を左右する重要な役割です。

設計・生産・品質・物流など多部門と連携し、サプライヤーとの折衝や調整を通じて安定した部材供給を実現するため、論理的思考力や交渉力、データ分析力が求められます。

また、電子部品や樹脂・金属部品、役物やデザイン部品まで幅広い知識を習得し、法規制や品質基準を理解することも必要です。

挑戦しがいのある職種ですが、同時に責任も大きく、リスク管理やマルチタスク能力、自己研鑽の姿勢が長期的な成長を支えます。

業務を通じて製品づくりの全体像を理解し、コストや品質改善に貢献できる経験は、非常にやりがいのあるキャリアを積むことができます。