遊技機開発におけるメカ設計の業務内容と実践的役割

遊技機開発におけるメカ設計の業務内容と実践的役割

遊技機はぱちんこやパチスロといった娯楽機械であり、外部の構造物だけでなく、内部にも多くの役物や可動ギミックが搭載されています。これらを設計するメカ設計エンジニアは、ユーザーに驚きや楽しさを与えるための仕組みを形にする、まさに“遊技機の心臓部”を担う存在です。そんな遊技機のメカ設計エンジニアへの転職を考えている人向けに業務内容と役割そして魅力をお伝えします。

メカ設計エンジニアの仕事内容は多岐にわたり、企画やデザイン部門の要望を実現する機構設計、3D CADによる検証、試作品での動作確認、部材や金型業者との調整、さらに申請用部材の準備やコスト管理などがあります。技術力はもちろん、論理的思考や自由な発想、関係者との円滑なコミュニケーション力も求められます。

遊技機業界は規制や市場動向に左右されやすい側面がありますが、その分常に新しい技術や表現に挑戦でき、エンジニアとしての成長機会が豊富です。機械設計の経験を活かしながら、自らのアイデアをユーザー体験に直結させたい方には非常にやりがいのある分野です。

遊技機業界用語を知る

遊技機とは

ぱちんこ、パチスロのことを正式には、それぞれ、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機と呼び、両方を指し示す場合、単に“遊技機”と呼ぶことがあります。遊技機は内部に抽選機能を持ち、完全確率方式で大当たりを決定し、役物やリール、液晶表示などを通じて遊技者に結果を提示します。

遊技機開発におけるルール

遊技機は、保通協と呼ばれる機関が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき検査(型式試験)し、適合を受けることで開発・設置・運用が可能となります。検査に合格し「型式試験適合」とならないと、遊技機メーカーは市場に遊技機を導入することはできません。また、型式申請にて提出した遊技機とホールで導入される遊技機は同一でなくてはならず、いかなる理由があってもメーカーおよびホールが勝手に改造することはできません。そのため、遊技機の出玉面・構造面・安全面など様々な角度から規則に則った開発をすることが最重要となります。

型式試験において確認されること

型式試験は遊技機製造メーカー(例:SANKYO、平和、サミーなど)が保通協やGLIと呼ばれる認定機関に新製品を申請することで始まります。確認される項目は①出玉面②公平性③構造面④安全面の大きく4項目となります。型式試験期間は通常約30日~60日です。4つの確認項目について解説します。

①出玉面

短期~長期までのプレイ数または時間に応じて試射試験を行い、出玉の下限・上限を超えていないかを確認する。

②公平性

遊技機の抽選は完全確率であり、恣意的な制御が含まれていないことを確認する。また、内部プログラムに不正な処理が含まれておらず、遊技者が公平であるかを確認する。

③構造面

遊技機が改造されにくい構造になっており、外部からの不正操作(信号や電波入力、基板改造)などが困難であることを確認する。

④安全面

遊技機が感電や発火のリスクがなく、漏電などの対策が充分おこなわれているかを確認する。また、長時間稼動に耐えうる安全性を損なわないかの確認も行う。

型式申請後に検討すること

試験結果が適合したら、無事ホールへの販売が可能となります。そのためには遊技機を生産するための部材準備や生産スケジュールを確定し、速やかに量産できる体制を作る必要があります。また、営業向け販売企画(導入時期・価格・キャンペーン)などを検討し、販売数が多くなるよう各種活動が活発化します。

一方不適合の場合は、理由を分析するとともに再度申請を行うための準備をします。規則を抵触していた場合にはただちに修正を行い、再度適合可能な製品として再申請します。

メカ設計エンジニアの働くフィールド

打ちやすさや動きの面白さを遊技者に直接つたえる役割を担っているのが、遊技機のメカ設計エンジニアです。自分が設計した筐体や役物などが遊技者に直接喜びや感動を与えることできる職種です。

メカ設計エンジニアの働くフィールド

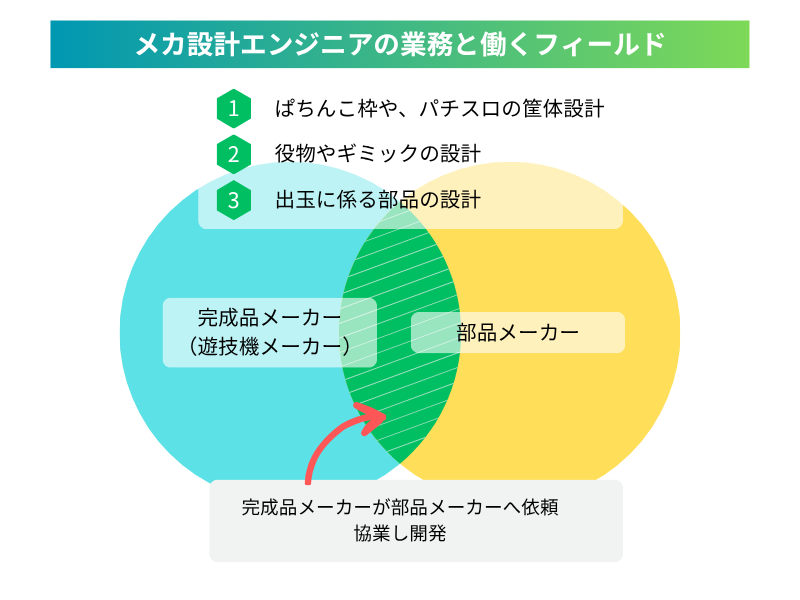

メカ設計エンジニアは 「動くもの」「形あるもの」ならほぼ全産業で必要とされる職種です。遊技機におけるメカ設計範囲は多岐に渡ります。具体的には、①ぱちんこ枠やパチスロの筐体設計、②ぱちんこなどで演出として使用される役物やギミックの設計、③ぱちんこの電動役物やパチスロのメダル投入など出玉に係る部品の設計などがあります。それぞれの設計内容等は後述いたします。

また、設計する部品の材質は樹脂をはじめ金属や木工など多種となるため、幅広い知識を習得し、活用していく必要があります。

そして、業態も一般的に「遊技機メーカー」と呼ばれる「完成品メーカー」や、役物や枠などの部品を供給する「部品メーカー」があり、遊技機開発に携わるメカ設計エンジニアは、完成品メーカーや部品メーカーで活躍しています。

完成品メーカーとは

遊技機開発は、「完成品メーカー」と「部品メーカー」と呼ばれるサプライチェーン群により成り立っています。完成品メーカー(例:SANKYO、SANYO、Sammy など)がぱちんこやパチスロの実機を開発・製造・販売します。みなさんがホールなどで目にする機会が多い機種の製造元である企業が完成品メーカーです。一方、遊技機内部は多種多様な部品で構成されており、完成品メーカーがすべてを自社で作ることはほとんどありません。そのため、部品メーカーと協業しながら、開発を進めていく必要があります。前述の型式試験に適合する遊技機をまとめあげていく必要があります。

部品メーカーとは

「部品メーカー」とは多種多様な部品やユニットを専門的に製造・供給している企業のことです。遊技機メーカーの開発を支える裏方的存在であり、それぞれの部品に対して高い品質を短納期での対応が求められるため、柔軟な設計・製造力をもっている企業となります。部品メーカーのメカ設計エンジニアは、遊技機メーカーや同業の部品メーカーからだけではなく、他業種からも多く転職して働いています。

メカ設計エンジニアが設計する様々な遊技機部品

設計部品の材質種類(樹脂、板金、木工など)

遊技機の部品は用途に応じて、様々な種類の材質を使用しています。

材質を選定するポイントは

①遊技操作に耐えうる耐久性があること

②遊技者の目を引く装飾が可能な意匠性を有していること

③高温や衝撃などに対して強く、遊技者が怪我や事故のないよう安全性があること

④大量生産ができ、安定供給できる材質であること

などが挙げられます。

樹脂の場合は、意匠部品であればポリカーボネートやアクリル、動きが多い摺動部にはPOMなどが使用されます。

板金の場合は、遊技者が手を触れられる場所では錆にくい材質を用い、怪我をしないような処理を施す必要があります。

木工の場合は、筐体の骨格のなる部品で多く使用されるため、軽量かつ高耐久の材質が使用され、また加工しやすい必要があります。

いずれの部品においても、メカ設計者は各部品の使用用途と材質の特性を理解したうえで設計をすることが重要になってきます。

メカ設計(パチスロ筐体・ぱちんこ枠)

遊技機の筐体内に搭載される部品や機構の構造設計、動作検証、製造性の検討などがメカ設計エンジニアの主な業務です。例えば、パチスロであれば筐体そのものやリール機構や各種演出装置の設計となり、ぱちんこであればハンドルや液晶などを含んだ枠全体の設計などが該当します。

ホールでの設置条件や製造設備を考慮しながら、CADや3Dモデリングソフトを用いて機構図や部品図を作成し、実際に試作機を組み立てて動作検証を行います。動作確認では耐久性や安全性、精度のチェックが欠かせず、必要に応じて設計の修正や調整を繰り返します。また、部品のコストや製造の容易さ、組み立て効率も考慮して設計を最適化するのも重要な役割です。

家電・ゲーム機・医療器具など他業種からの設計者も多く活躍しています。

メカ設計(にぎやかし役物・ギミック)

にぎやかし役物(ギミック)の設計者は筐体内で遊技者の目を引く役物や演出機構の設計・開発を行う技術者となります。にぎやかし役物とは、可動役物やリール以外の演出装置、回転・飛出・開閉するパーツなどの総称で、遊技機の魅力やゲーム性を左右する重要な要素となります。

業務は企画段階から始まり、企画担当やデザイナーと連携して演出内容や動作イメージを理解し、どのような動作機構で実現できるか検討します。

設計段階では、CADや3Dモデリングソフトを用いて機構設計を行い、動作範囲、耐久性、衝撃吸収、部品の干渉などを精密に計算します。特ににぎやかし役物は高速で繰り返し動作することが多いため、摩耗や破損を防ぐ材質選定や、モーター・ソレノイドなどの駆動力計算も重要です。また、組立性やメンテナンス性を考慮し、部品形状や固定方法を工夫することも求められます。

メカ設計(電動役物)

遊技機における電動役物とは「出玉に係る電動役物」を指すことが多く、ぱちんこやパチスロで実際の出玉(玉やメダル)の払い出し・獲得に直接影響する可動役物のことを指します。つまり、単なる演出用のギミックではなく、遊技結果と連動して玉やメダルの流れや払い出しを制御する電動機構となります。そのため、電動役物の設計は遊技者に対して大きな影響を与える可能性があります。

出玉の正確な管理・安全性の確保・耐久性が非常に重要です。演出や見た目の動作だけでなく、遊技結果と直接連動する機構であるため、保通協の型式検定や安全規制の対象にもなっています。にぎやかし役物の設計に比べ、より高度な技術が必要となります。

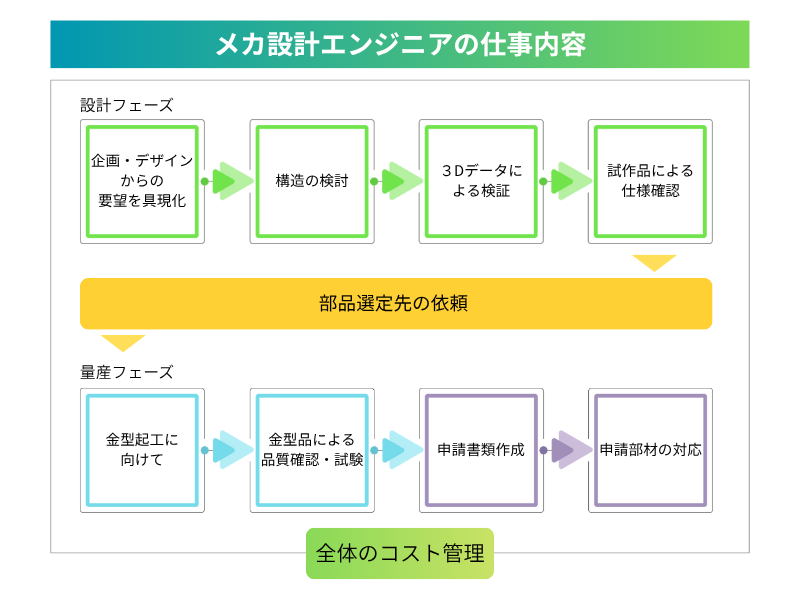

メカ設計エンジニアの仕事内容

ここまでメカ設計エンジニアが活躍するフィールドやどんなモノを作るのかを見てきました。ここからは遊技機のメカ設計エンジニアの具体的な仕事内容について解説します。

申請書類作成(4.8)、申請部材の対応(4.9)は申請に係る仕事となるので、完成品メーカーのみとなります。

企画・デザインからの要望を具現化

重要な仕事内容の一つが、企画やデザイン部門の要望を実際の機構や構造に落とし込むことです。企画側は「大迫力の役物を動かしたい」「映像と連動したギミックを入れたい」といったコンセプトを提示しますが、必ずしも実現可能な形ではありません。メカ設計エンジニアはその要望を受け取り、物理的制約や耐久性、コスト、量産性、保通協規格など多くの条件を踏まえながら、現実的に成立する構造を設計する必要があります。例えば、大きく動くギミックを実現するためには、モーターやリンク機構の選定、樹脂や金属の材質検討、干渉や安全性への配慮が必要です。また、デザイン上の派手な形状や装飾を崩さずに成形可能な形に調整するのも役割の一つです。このように、メカ設計エンジニアは自由な発想を制約の中で成立させる“橋渡し役”として、遊技機の完成度を大きく左右する存在です。

構造の検討

構造の検討は中心的な業務であり、筐体や役物を安全かつ確実に動作させるための基礎となります。派手な演出や複雑な可動ギミックを備えているため、各部品の配置や固定方法、可動範囲の確保、強度や耐久性の確保を総合的に検討する必要があります。例えば、大型役物を搭載する場合は、筐体の枠組みや支点の強度を計算し、振動や衝撃に耐えられるかを確認します。また、放熱やメンテナンス性にも配慮した構造設計が欠かせません。さらに、射出成形や金属加工など量産プロセスを踏まえて、製造可能かつコストに見合った構造であることも重要です。構造の検討は、遊技機の信頼性・安全性・演出効果を左右するため、メカ設計エンジニアにとって最も専門性が発揮される業務の一つです。

3Dデータによる検証

3Dデータでの検証は設計工程の要となる重要な業務です。遊技機は複雑な筐体や多数の可動ギミック、基板や配線などが組み合わさるため、紙図面だけでは干渉や強度、可動範囲の問題を見抜くことが難しい場合があります。そこで、CAD(ソリッドワークス、Catiaなど)を用いて筐体全体や部品を3Dモデル化し、組み付け状態をシミュレーションすることで、部品同士の干渉チェックやスペースの最適化を行います。また、役物の可動範囲やリンク機構の動きを3D上で確認し、演出のスムーズさや耐久性を事前に把握できます。さらに、構造解析機能を用いれば、荷重や振動による変形や応力の分布も予測でき、実機試作前に潜在的な問題を減らすことが可能です。3Dデータでの検証は、開発期間の短縮やコスト削減、品質向上に直結するため、遊技機メカ設計エンジニアにとって欠かせないスキルであり業務領域の一つといえます。

試作品による仕様確認

試作品での仕様確認は設計を具現化する重要なプロセスです。3Dデータ上で問題がなくても、実際に組み立てると部品の精度差や組付け性、質感など図面だけでは把握できない課題が表面化します。試作品では役物の動作が設計通りに演出できるか、耐久性や安全性が確保されているかを確認します。また、配線作業のしやすさやホールでのメンテナンス性も評価対象となります。不具合があれば、材料や構造の見直し、形状変更を行い、量産に適した仕様へブラッシュアップしていきます。ブラッシュアップ作業はメカ設計エンジニアだけでなく、自社の品質部門や製造部門・部品メーカーと協業することが多いです。

この段階での検証精度が最終製品の完成度を大きく左右するため、試作品での仕様確認はメカ設計エンジニアの責任範囲の中でも特に重要な業務です。

部材選定先の依頼

設計した部品に最適な材料や加工方法を実現するため、部材選定先への依頼を部品調達部門(購買資材担当など)へ行います。強度や耐久性、コスト、意匠性を考慮して樹脂や金属を決定し、それに応じて射出成形業者や金属加工業者に仕様を提示します。また、量産性や納期、品質基準を満たせるかを確認し、試作や見積を依頼するのも役割です。設計意図を踏まえた資料(図面や斜視図、部品リストなど)を作成し、選定先を選ぶための準備をします。

金型起工に向けて

金型起工に向けた準備は量産前の重要な工程です。3Dデータや図面を基に最終仕様を確定させ、成形条件や部品精度、組立性を考慮した形状に調整します。その際、射出成形やプレス加工での抜き勾配やアンダーカットの有無、肉厚のバランス、収縮率などを検討し、金型製作が可能な設計になっているかを確認します。

また、外観部品についてはゲート位置やパーティングラインが目立たないよう配慮し、意匠性を損なわない工夫も必要です。さらに、部品メーカーや金型業者と打ち合わせを行い、量産時の品質安定性やコスト面をすり合わせます。試作評価で得られた改善点を反映させることも欠かせません。これらの準備を通じて、設計意図を確実に金型へと反映し、量産立ち上げを進めていきます。

金型品による品質確認・試験

金型品での品質確認は量産前の最終チェックであり、極めて重要な業務です。金型起工後に作られた試作品を用いて、部品の寸法精度や組付け精度、外観の仕上がりを確認します。特に筐体のパネルや透明カバーでは、ゲート跡やパーティングライン、色ムラ、歪みなどが規格や意匠に適合しているかをチェックします。

可動ギミックや役物ユニットは、動作のスムーズさや衝突・干渉の有無を検証します。また、1日での稼動頻度などを考慮した耐久試験をして、繰り返し作動や振動、衝撃に対する評価も行います。さらに、材質に応じた熱膨張や変形、摩耗試験も実施し、量産時の信頼性を確認します。必要に応じて設計変更や金型修正などの調整をし、量産体制に反映させることで、遊技機の安全性、耐久性、意匠性を確保します。完成度の高い遊技機を市場に送り出すため、メカ設計エンジニアとしては手を抜くことのできない不可欠な業務です。

申請書類作成

申請書類の作成は保通協への型式試験申請に不可欠な業務であり、書類の誤字脱字も許されない極めて重要度が高い仕事です。設計した筐体や役物、可動ギミックの構造、材質、耐久性、安全性などを整理し、仕様書や図面、計算資料として文書化します。これにより、規則に適合していることを第三者に証明でき、試験通過の前提となります。また、設計意図や機構の説明を明確に示すことで、保通協などの認定機関担当者が仕様を理解しやすくなり、問い合わせや修正対応の効率も向上します。正確かつ詳細な申請書類の作成は、設計者の専門知識と経験が反映される重要な業務です。こちらの業務は完成品メーカーのみとなります。

申請部材の対応

申請部材の準備は保通協の型式試験に提出する部品やユニットを整える業務です。試験対象となる筐体、役物、可動ギミック、基板などを仕様通りに組み立て、正確な動作や寸法を確認します。また、材質や表面仕上げ、配線状態なども試験規定に沿って整える必要があります。申請部材の準備は、型式試験の合否に直結するため、提出する部品点数や提出手法なども含めて徹底管理して行います。

型式試験で問題が起きないよう管理することが求められる重要な業務です。

コスト管理

コスト管理は設計と量産の両面で重要な業務です。多くの場合、各製品において目標コスト(目標原価)があり、経営に直結する指標であるため、現在の仕様においていくらになるのかを常に気にしておく必要があります。

設計段階では、使用する部材や部品の材質、形状、加工方法がコストに直結するため、強度や耐久性を確保しつつ、過剰な仕様や高価な材料を避ける工夫が求められます。また、役物や筐体の構造を簡略化し、部品点数や組立工程を最適化することで量産コストを抑えます。さらに、部品メーカーや金型業者との打ち合わせにより、材料単価や加工コスト、納期のバランスを確認し、見積もりや仕様変更を調整します。試作品や金型品での評価結果を反映させ、設計変更が必要な場合もコスト面への影響を考慮して判断します。

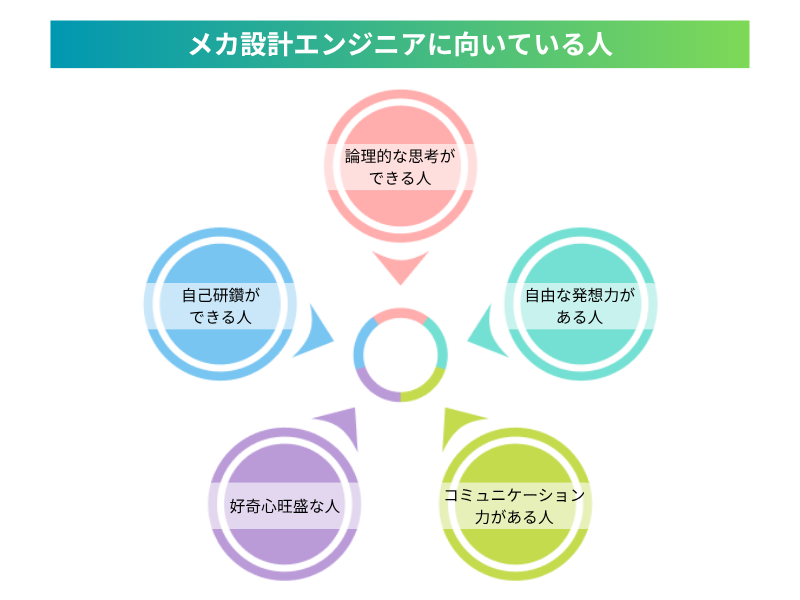

メカ設計エンジニアに向いている人

メカ設計エンジニアは幅広い知識を習得し、楽しみながら開発を行っていける人が向いています。あなたが持つ他業界での知識や経験が遊技機業界では新しい試みとなることも少なくありません。

論理的な思考ができる人

遊技機は保通協の規格、コスト、耐久性、安全性といった複数の制約を同時に満たさねばならず、感覚や経験だけでは不十分です。論理的思考ができる設計者は、問題を構造的に分解し、原因と結果を整理しながら設計を進められます。さらに、演出やデザイン部門の要求を機構的にどう実現するかを検討する際も、論理的に検証・説明できればチーム内の合意形成がスムーズとなります。また、不具合解析や改善提案の場面でも、仮説立案から検証、根拠に基づく対策立案が求められるため、論理的な思考力は不可欠です。

自由な発想力がある人

遊技機のメカ設計エンジニアは自由な発想力がある人が向いています。ユーザーを驚かせる斬新な演出やギミックを形にする役割を担っており、競合機種との差別化が重要であり、従来の枠組みにとらわれないアイデアが新しい体験を生み出すことが重要になってきます。例えば、キャラクターや映像演出に連動した可動ギミックや、従来にない光や音との組み合わせは、自由な発想がなければ実現できません。また、設計段階で課題に直面したときも、固定観念に縛られず柔軟に解決策を導く力が求められます。さらに、遊技機はエンターテインメント性が本質であるため、発想力を活かして「遊び心」を具現化できる設計者ほど価値が高まります。

コミュニケーション力をもつ人

コミュニケーション力を持つ人がメカ設計エンジニアに向いている理由は、設計業務が他部門や外部サプライヤーとの協働を前提としているからです。筐体や役物の設計は、企画やデザイン部門の要求を理解し、電子回路やソフト開発担当とすり合わせながら進める必要があります。また、量産を見据えて生産技術部門や工場とも調整し、コストや組立性を考慮した構造提案を行わなければなりません。その過程では、自分の設計意図を正しく説明し、相手の要望や制約を的確にくみ取る力が不可欠です。さらに、トラブル発生時には関係者と協力して原因を共有し、改善策を導く姿勢が求められます。円滑なコミュニケーション力を備える設計者は、プロジェクト全体をスムーズに進め、高品質な遊技機づくりに貢献できます。

好奇心旺盛な人

好奇心旺盛な人が向いている理由は、常に新しい仕組みや演出を取り入れる必要があるからです。遊技機はユーザーに驚きや楽しさを提供するため、従来の枠に収まらない新規性が求められます。好奇心旺盛な設計者は、他業界の製品や最新技術、日常の仕組みにまで興味を持ち、それを自分の設計に応用できます。

また、材料や加工方法、新しい機構への探求心が、独創的かつ実現可能な設計へつながります。さらに、試作や検証の段階で問題に直面しても、「なぜこうなるのか」「どうすれば面白くできるか」と探究心を持って取り組む姿勢は解決力を高めます。結果として、好奇心は革新的なギミックや遊技体験を生み出す源泉となります。

自己研鑽ができる人

自己研鑽できる人が向いている理由は、技術や規制、ユーザーの嗜好が常に変化する業界だからです。遊技機の内部機構や演出技術は進化を続けており、新しい材料や製造方法、電子制御との連携など幅広い知識が求められます。自己研鑽に積極的な設計者は、最新技術や異業種のアイデアを学び、自分の設計に取り込むことで競争力を高めます。また、保通協の規則改正や市場ニーズの変化にも対応できる柔軟性を持つことが可能です。さらに、設計業務では失敗や不具合に直面することも多いため、自己研鑽を通じて学びを積み重ねる姿勢が、確かな成長と信頼される設計力につながります。継続的な学習心はメカ設計者の価値を大きく高めます。

まとめ

遊技機のメカ設計エンジニアは、ぱちんこやパチスロの筐体・役物・ギミックなどの機械機構全般を設計・開発する専門職です。業務は企画段階での仕様確認から始まり、CADや3Dモデリングを用いた構造設計、試作機の組み立て・動作検証、耐久性や安全性の確認まで多岐にわたります。

筐体設計者はフレームや内部構造の強度や組立性、量産性を考慮し、ギミック設計者や電動役物設計者は演出や出玉制御に関わる可動機構の精密な動作を追求します。

さらに、製造業者との協力やコスト管理、法規制に基づく安全性確認も担当します。メカ設計者は、遊技性・安全性・耐久性・製造効率のバランスを取りながら、ユーザーに魅力的な体験を提供する役割を担う職種です。

様々な業界での経験が生かせることができ、新しいことを生み出していく職種であるため、満足度の高い経験ができるはずです。