遊技機開発における映像企画ディレクターの業務内容とその実践的役割

遊技機開発における映像企画ディレクターの業務内容とその実践的役割

目次

液晶搭載のぱちんこが市場に初登場したのは30年以上前のことです。初登場した日から今日に至るまで、数多くの液晶付きぱちんこ・パチスロ機が販売されてきました。近年では、液晶は大型化し、様々なアニメやゲームなどとタイアップした機種が次々と登場しています。今では、遊技者の興味を惹きつけ、当たりまでの過程において効果的に興奮を引き起こすことができる液晶での映像演出は、なくてはならないものとなっています。さらに昨今の映像に関する処理を行う演算装置であるVDP(Video Display Processor)の進化や映像データを保存するメモリの大容量化により、ハイクオリティで大きなデータサイズの映像を演出に使うことが可能になっています。映像のデータの容量は、ぱちんこやパチスロに搭載される物量を”尺”で換算すると、2時間以上にも及ぶこともあります。これは映画1本分の長さだと考えるとイメージしやすいかもしれません。遊技機の新機種開発のプロジェクトでは、その”映画1本分もの長さ”にもなる”ユーザーを興奮させる”映像作品を制作する専門のクリエイター達が鋭意制作しています。

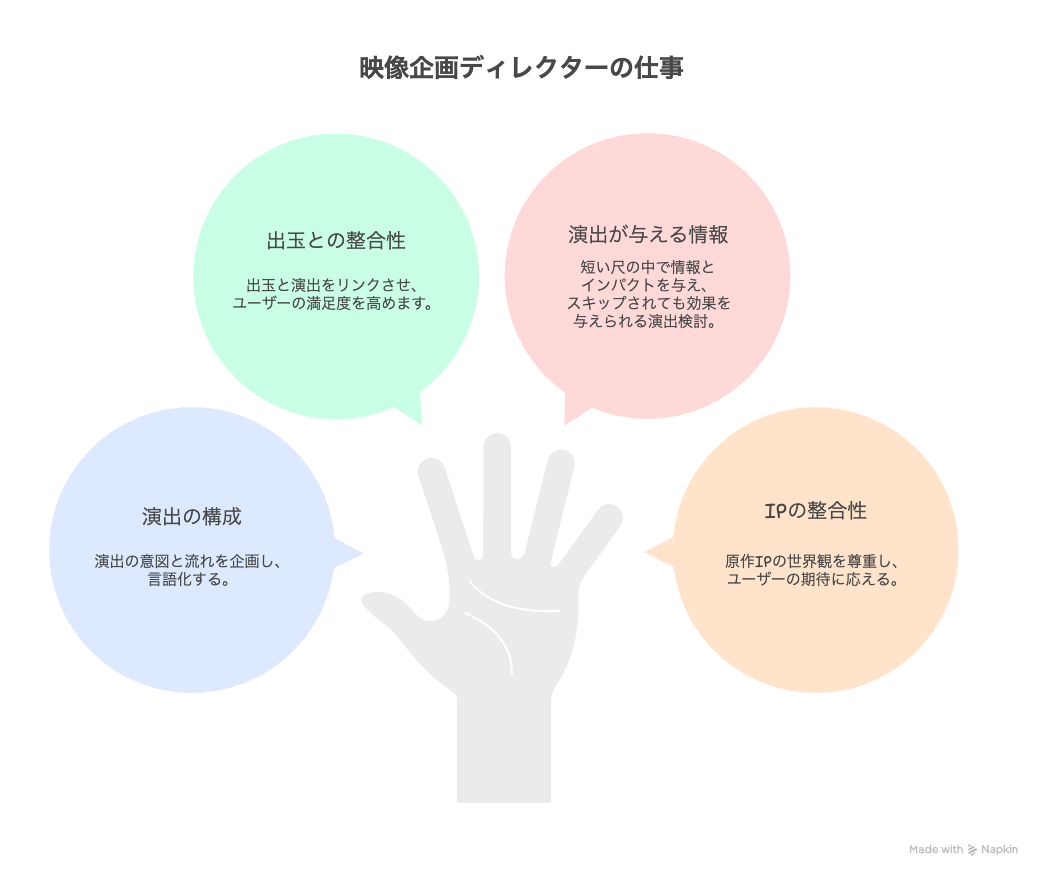

映像企画ディレクターの仕事

演出の魅力を最大化する“裏方”の専門職

ぱちんこ・パチスロの開発現場において、映像演出の重要性は年々高まっています。ユーザーが感じる“アツさ”や“爽快感”は、単なる出玉性能だけではなく、どのように演出され、どのように盛り上げられるかによって大きく変化します。その核を担っているのが、遊技機映像企画ディレクターという職種です。単に映像ディレクターではなく、“どう見せるか”を企画し、“なぜその演出が必要か”を設計する役割。映像のプロでありながら、ユーザー体験を設計する立場としての奥深さがあります。

映像を「企画」するという仕事

遊技機映像企画ディレクターの仕事は、映像を制作することではなく、映像の“構成”や“演出意図”を企画・設計することにあります。演出のコンテ制作からはじまり、映像尺の設定、熱くなるポイントでの演出指示、コンテンツ全体のストーリーボード作成など、映像の土台づくりを行います。実際の制作はアートディレクターや外注チームが担うことも多いですが、映像企画ディレクターはその設計思想を“言語化”し、“演出意図”を映像に落とし込む橋渡しのような存在です。

出玉フローと演出の“整合性”をとる

遊技機の開発では、出玉設計と映像演出が密接に結びついています。例えば「この演出は当たり確定ではないながらも、外れないことを祈るレベルの信頼度」「この演出は当たることはほぼないが、なんとかドキドキ感は残したい」など、仕様ごとに映像に求められる役割は異なります。そのため、映像企画ディレクターは常にゲーム企画ディレクターと連携し、「このフローでこの演出は適切か?」「演出の強弱が出玉性能と矛盾していないか?」を検証していく必要があります。映像がかっこよくても、出玉の盛り上がりとリンクしていなければ、遊技機の演出として意味がないものとなります。そうした“整合性”の調整が映像企画ディレクターの腕の見せ所です。

情報密度と“飛ばされる前提”の設計

パチスロでは特に、ユーザーが演出を最後まで見てくれない前提で設計します。演出はスキップされ、目押しに集中するユーザーに一瞬で印象を与える必要があります。だからこそ、映像には“短く、強く、伝わる”ことが求められます。演出尺を削りながらも、演出の意味が伝わる構成にするのは容易ではありません。さらに、最近は原作IPを使用する機種が増え、“映像の自由度”はむしろ下がっています。「原作の世界観を壊さず、演出の熱さを引き出す」──このバランスを企画・演出の両面からコントロールすることが、映像企画ディレクターの重要な役割であり、また、醍醐味であるとも言えます。

チーム内での立ち位置とやりがい

映像企画ディレクターは、開発全体の中では裏方に位置する職種ですが、完成品の印象を左右する重要な役割です。映像そのものをつくるよりも、「ユーザーの熱量をどう高めるか」という設計視点を持って働けることが魅力です。自分が企画した演出がホールで実際に動いている姿を見たときの感動は格別。映像はユーザーの感情を一番動かせる要素だからです。

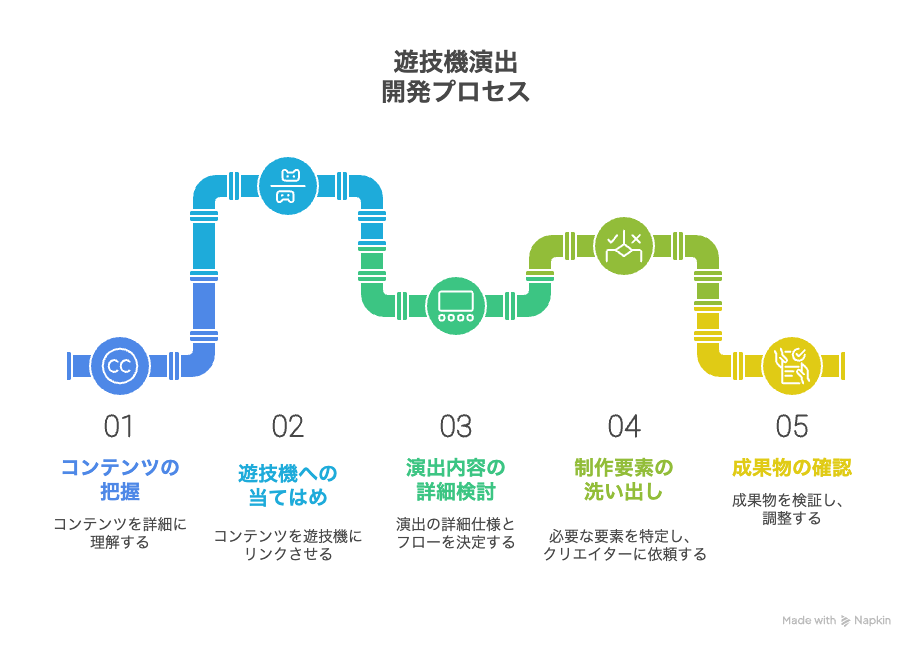

具体的な開発の流れと業務内容

企画ディレクターの仕事は、以下のようなステップで進行していきます。

コンテンツの把握

IPを用いた遊技機の場合は、IPそのものを把握し、理解を深めることから始めます。作品の深い視聴や熟読をおこなうことはもちろん、遊技機に流用ができそうなシーン(小役ナビになりそう、連続演出に使えそうなど)の洗い出し、全セリフリストの作成(存在するボイスデータの確認や会話予告を作る場合の準備、シナリオの簡易明文化などが目的)なども行うことがあります。特に、決め台詞や重要なシーンなどはほぼ確実に使うことになるので、意識的に抽出しておきます。当該IPのファンなどの口コミを調べ、ファンに刺さる要素を選定することもあります。また、版元から映像の権利をお借りする場合、映像データを受け取ることになります。そのデータは過去に作られたものであることが多く、当時使用されていた映像作成ツールやプラグインなどが現在でも互換性があるかどうか、同等のデータを再現できるかの確認なども行います。

メーカー独自コンテンツの場合、過去作の後継機となるケースが多いです。後継機といっても、ほぼ同じものの再現を狙う場合、新たにナンバリングする新作としての後継機、スピンオフなどの場合などがあり、対応に違いがあります。再現の場合は、同じ映像が使えるかどうかなどの確認が中心となり、そうでない場合、意図した変化量にあわせ、新キャラの有無の検討や新たな世界観の作成など、様々な決定を行います。

遊技機への当てはめ

把握したコンテンツの世界観やシナリオを、遊技機の状態遷移に当てはめていきます。シナリオ上の起承転結を、通常時、チャンスゾーン、出玉区間、特化ゾーンなどとリンクさせ、主人公たちの行動により出玉が獲得できるような流れを構築します。その上で、例えば水着回の部分を弱チャンスモードへの配置や、重要な名シーンの上位モードへの転用など、遊技機に必要な状態全てに何かしらかを当てはめられるよう、カスタマイズしていきます。

具体的な演出内容、フロー検討

遊技機の各状態において、シナリオとのリンクが終わったのち、各状態での演出内容を検討します。IP素材を多く流用できそうな演出、主人公たちの個性を活かした新規演出、遊技機に必要な小役ナビなどに関して世界観を壊さずに実現させる演出など、様々な視点から演出仕様として内容とフローを決めていきます。もちろんこの作業は、遊技機全体を通して、必要な演出全てに対して必要となります。

思い描いている演出内容は、字コンテへの記載やイメージに近い他のコンテンツの提示、近年ではAIによる生成などを行い、他者に伝わる形でアウトプットします。

必要要素の洗い出しとディレクション

演出ごとに必要な要素(新規映像素材・2D・エフェクトなど)をリストアップし、それぞれ適切なクリエイターに依頼します。たとえば、映像素材であれば絵コンテや参考動画などを提示し、演出意図を丁寧に伝える必要があります。2Dやエフェクトに関しても、「どこで」「どう動くのか」「なぜ必要なのか」を言語化し、アウトプットにブレが出ないようにします。

依頼後は、それぞれの制作物を納期通りに完成させるため、スケジュール管理も行います。また、仕上がったパーツを実際に組み合わせたときの“全体としての印象”も意識しながら、必要に応じて微調整や再指示を出すことも重要な役割です。特に複数の外部クリエイターや協力会社が関わる場合は、各所へのディレクションと調整力が求められます。

成果物の確認

出来上がった成果物は、まずデータ上で確認を行い、その後は実機(エミュレータ含む)での動作検証を経て、仕様通りに動いているかを精査します。演出のテンポやタイミング、音や光との連携、ユーザー視点での“アツさ”の伝わり方など、多角的な視点でチェックします。

細かな修正が必要な場合は、該当パーツの再調整や再依頼を行いますが、この際も「どこがどう違うのか」「なぜ変更が必要か」を具体的に伝えることが重要です。特に遊技機における演出は、出玉やゲーム性との整合性が重要なため、「見た目の良さ」だけでなく「仕様との一致」を強く意識して確認作業を行います。ここでの詰めが甘いと、ユーザーに伝わらない演出になってしまうため、最後まで妥協せず取り組む必要があります。

ぱちんことパチスロの映像開発の違い

ぱちんこで、盤面の端に小さく設置されていることが多いメインセグによる当落表示を中心として楽しむ遊技者は極めて少ないと思います。しかし、パチスロではメインリールによる図柄の組み合わせの表示(小役が揃う、チャンス目やリーチ目停止など)が当落伝達の主な手段となり、遊技者を魅了する1つの要素となっています。

このことにより、液晶などの演出の立ち位置がぱちんことパチスロでは異なることになります。ぱちんこは演出が全てと言っても過言ではなく、演出用タイマー中に表示される演出だけでほぼ完結します。一方、パチスロの演出では、レバー押下からリールの停止に対して、予告し、煽り、盛り上げることを中心としつつ、その他、状態伝達や世界観の提示を行います。

結果として、ぱちんこの演出は、当落表示までのタイマーを軸に当落までのストーリーを全て伝達し、パチスロの演出は、遊技の契機を軸に、リールを盛り上げていくという違いが生まれます。

この違いにより、ぱちんこでは、演出時間が長く、ストーリー演出などが組み込まれる傾向があり、パチスロでは演出が”飛ばされる”ことを前提に情報は短く、早く、わかりやすく伝えるよう設計します。演出表現のスタイル自体が異なります。

遊技機映像開発におけるプロジェクトチーム体制について

パチスロの新機種開発プロジェクトにおける企画ディレクションのチーム人数は、開発規模や協力会社への依存度など、内外の開発環境によって異なります。

例えば、協力会社への依存度があまり高くない中規模プロジェクトの場合だと、メーカー内部の人数は、出玉とリール配列、停止制御などの企画制作プランナーが1〜2名、演出出力確率の仕様設計担当が1〜3名、制作進行を管理する担当が1〜2名、液晶演出の検討担当が1〜3名、その他演出(サウンドやランプなど)の企画検討担当が1〜2名程度になるケースが多いと考えられます。そして、コアメンバーの中から筆頭となるプロジェクトリーダーが選ばれます。

ぱちんこの新機種開発におけるプロジェクトの企画ディレクションのチーム人数は、開発規模や協力会社への依存度など、内外の開発環境によって異なります。

例えば、協力会社への依存度があまり高くない中規模プロジェクトの場合だと、メーカー内部の人数は、演出の企画を立案するプランナーが2〜4名、演出出現頻度の仕様設計担当が1〜3名、制作進行を管理する担当が1〜2名程度だと思われます。コアメンバーの中から筆頭となるプロジェクトリーダーが選ばれます。

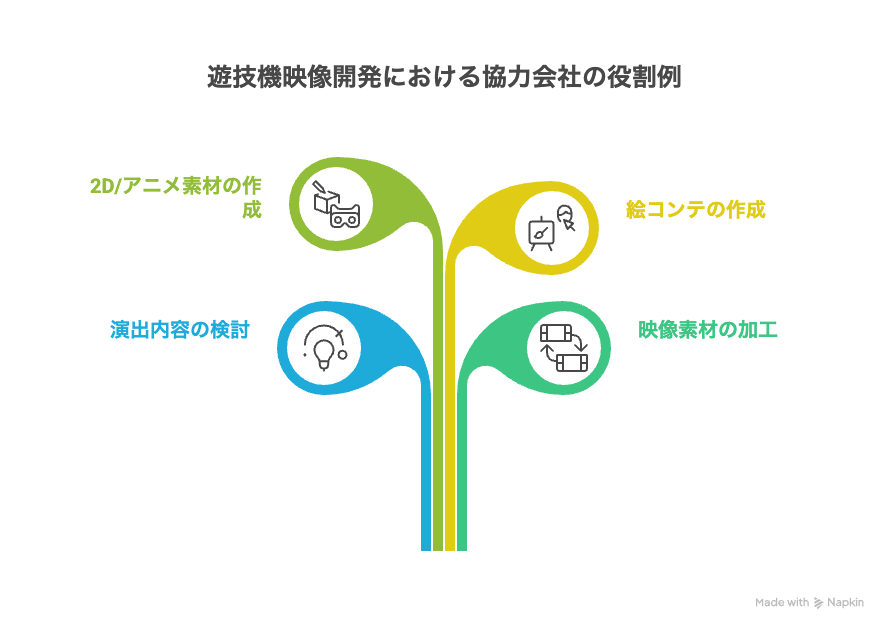

遊技機映像開発における協力会社の存在

遊技機映像開発においても、遊技機メーカーは協力会社の力をお借りします。協力内容は案件により様々です。演出内容の検討から協力する場合や、映像素材を遊技機演出として加工しつつ映像のプログラムと共にROMに組み込んで納品する場合、アイコンなどの2D素材やアニメ素材などの作成だけの場合、絵コンテ作成のみの場合など様々なケースがあります。映像作成にはたくさんのプロセスが必要であり、協力会社それぞれが得意とする作業領域で力を発揮することができます。この意味で、協力会社の存在意義は高いものと言えます。

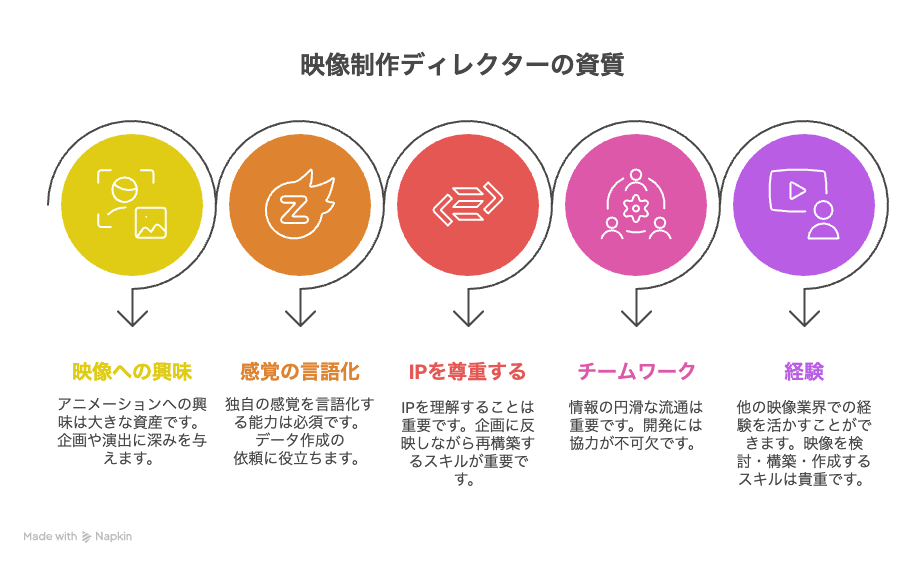

映像企画ディレクターに求められる必要スキル

映像企画ディレクターは、仕様作成から映像完成までの全行程に関与します。

– コンテの作成、ストーリーボード設計

– 外注先との打ち合わせ・絵コンテのフィードバック

– 映像ラフのチェックと修正指示

– ランプや音とのタイミング連携(SE、バイブ、フラッシュ)

など、多岐にわたる工程を横断します。After EffectsやPhotoshopを用いて自ら素材を作成することもありますが、それ以上に重要なのは「なぜこの演出が必要か」をロジカルに説明できる力です。技術以上に、“伝える力”と“違和感を言語化する力”が問われるポジションです。

映像演出やアニメーションに関心がある人

映像演出やアニメーションに対する興味・関心は、映像企画ディレクターにとって大きな武器となります。たとえば「このカメラワークはどういう効果を狙っているのか」「このアニメ的表現は何を強調したいのか」といった“視点”があると、演出の企画力やディレクション力に深みが出ます。

また、最近ではIP原作がアニメ作品であることも多いため、アニメの文法やファンが好む演出スタイルを理解していることは、大きなアドバンテージになります。原作ファンが「このシーンが来た!」と感じられるような演出づくりには、こうした感性が必要です。映像作品をただ“観る”のではなく、演出の意図や技法まで掘り下げて考えられる人に向いている仕事です。

「かっこいい」「アツい」感覚を言葉にできる人

遊技者独特で遊技者同志だからこそ共感できる「アツい」「脳汁やばい」などの感覚や、遊技機でしか存在しない分野(図柄や盤面デザインなど)での「かっこよさ」「美しさ」などの感性は、やはり遊技者しか持ち得ないものです。しかしながら、映像開発で多くの力を借りることになるクリエイターさんたちは、遊技者でないこともおおいです。遊技者でしか持たない感覚に基づいたデータ作成を、クリエイターさんに依頼するときに、これら感覚を言語化する必要があります。

原作IPを尊重しながら演出を構成したい人

遊技機の開発において、演出仕様検討時に、IP素材を流用しパチスロ演出に作り上げる工程は多く発生します。IPの世界観を無視して見栄え重視などで流用すると、遊技機としてチグハグになるばかりでなく、版元から当該演出の許諾を得ることができません。IPでのストーリーを理解し、パチスロ内で巧みに再構築しながら企画に反映し、演出として成立させるスキルは重要となります。

チーム連携をしながらものづくりしたい人

映像作成にはたくさんのプロセスが必要であり、基本的にはチーム内で分業制となります。それぞれの仕様やデータ、情報の円滑な流通は、開発において重要となり、やり取りの回数は莫大なものとなります。また、ディレクション業務を担うことも多く、協働することが基本となります。

開発中に多く発生するチーム内でのやり取りやディレクション業務は、人との協働が必須となるため、得意であることはアドバンテージとなります。

コンテや映像制作の経験がある人

映像企画ディレクターは、遊技機業界特有の知識や仕様への理解はもちろん必要ですが、他業界での映像制作経験も大いに活かせます。たとえば、テレビCMやMV、アニメ業界、ゲームムービー制作などで絵コンテ作成や演出設計の経験がある人は、そのスキルを活かしやすいでしょう。

とくに「伝わる構成」や「印象に残る映像設計」の力は、業界を問わず共通するものです。遊技機特有のテンポ感や制約はありますが、それらを理解したうえで“見せ方の工夫”ができる人は、映像企画ディレクターとしての素養があると言えます。映像に関する基礎力を持った人が、新たなチャレンジとしてこの仕事に挑戦するのもおすすめです。

まとめ

遊技機の映像は、単なる飾りではなく、ユーザーの体験をデザインする手段です。その中で、映像企画ディレクターは演出意図を定義し、設計し、伝えることで、企画と演出の橋渡し役を担っています。出玉だけでは語れない“面白さ”を届けるために、映像の力を最大限に活かしたい──そんな思いを持った人に、ぴったりの仕事です。